Toute ressemblance avec…etc.,etc.

Scanreigh /Thomas Zitzwitz

Toute ressemblance avec … etc., etc.

Acrylique sur toile, 195 x 135 cm

Collection particulière

à droite : Zitzwitz, Sans titre, 2022

Acrylique sur toile, 86 x 62 cm

Difficile de ne pas réagir devant les spray paintings de l’artiste allemand Thomas Zitzwitz. Elles rappellent de manière évidente la peinture au pistolet que Scanreigh a pratiquée pendant une petite dizaine d’années à ses débuts. Les deux artistes ont 14 ans ans d’écart. Sur le site de la Galerie Richard je lis dans un texte de l’historienne d'art allemande Barbara Hess que les premiers spray paintings de Zitzwitz datent de 2008. Les premières peintures au pistolet de Scanreigh datent de 1974. En accord avec sa démarche de l’époque – minimaliste et quasi monochrome – la marque des plis est d'abord légère mais elle ne cessera de s’accentuer et de s’intensifier en couleur jusqu’à cet intrigant passage de témoin esthétique, des années plus tard, entre deux artistes qui ne se connaissent pas.

vues d'atelier 1974 et 1980

Trente-quatre ans séparent l’attention que l’un et l’autre ont accordée au même phénomène. Chacun a obtenu des effets de relief en pulvérisant mécaniquement de la couleur sur une toile non plane et volontairement perturbée d’irrégularités afin que les fines couches de couleur projetées se fixent différemment selon l’orientation des accidents de la toile. Il y a chez Zitzwitz une référence au "piano préparé" de John Cage. Scanreigh ne se réclame pas de Cage mais comme presque tous les artistes européens, il s’est nourri de la même avant-garde artistique américaine d’avant et après la seconde guerre mondiale. Et les deux artistes se réclament de Simon Hantaï (1922 - 2008) en particulier des œuvres que celui-ci obtenait en appliquant sa peinture sur de la toile préalablement nouée sur l’ensemble de sa surface et qu’il dépliait ensuite pour faire apparaître un réseau d’empreintes dans le blanc de la toile.

Acrylique sur toile

L’allemand Björn Vedder, philosophe et curateur indépendant, a consacré plusieurs textes à Thomas Zitzwitz. Il note que cette peinture pulvérisée laisse le matériau exercer son propre pouvoir comme une métaphore de nos actions. Tout comme les plis aléatoires qui ne se révèlent qu'au moment de l'application de la peinture, les contingences de la réalité dans laquelle nous agissons ne se révèlent à nous qu’au moment où nous agissons. Dans les années 70, Scanreigh aurait pu souscrire en partie à cela mais il était davantage dans le contrôle sachant ce qu’il allait/voulait obtenir, la seule chose à redouter étant les défaillances du pistolet (coulures et taches). La différence chez lui, c’est que les surfaces traitées par pulvérisation sont dès le départ inscrites dans une structure. D’abord de simples bandes verticales, puis des agencements de bandes plus élaborés. Une tension avec les limites objectives extérieures du tableau (avec ou sans châssis) naît de ce partage intérieur. Les lignes de séparation rectilignes produites par le scotch tranchent dans le vif de la couleur, s’opposent à la fluidité de celle-ci dans un dispositif coercitif qui renvoie aux grands antagonismes internes de l’histoire de la peinture (plus théoriques qu'artistiques d’ailleurs) qui à la Renaissance italienne et plus tard en France ont opposé la couleur au dessin, chacun jouant de sa prévalence selon les artistes, les périodes et les commentateurs.

Acrylique sur toile, 200 x 220 cm

[1980 012]

Chez Zitzwitz, la réflexion semble davantage phénoménologique – philosophique – d’ailleurs le texte critique de Barbara Hess met en exergue une citation de Gilles Deleuze extraite de l’ouvrage Le Pli. Leibniz et le baroque, paru en 1988, une date à laquelle Scanreigh avait quitté la problématique du pli depuis plusieurs années.

à droite Zitzwitz, circa 2021

Ce qui distingue les deux artistes hormis la présence/absence d'une structure interne c'est aussi une différence d’échelle plus importante dans les effets de relief chez Zitzwitz. Mais l'obtention de ces effets par pulvérisation mécanique de la couleur est dans son principe et techniquement identique. Chez l’un comme chez l’autre, ce corpus d’œuvres pulvérisées co-existe avec d’autres œuvres. Chez Scanreigh elles sont à l’origine d’une évolution "gestative", une mutation esthétique où les différentes disciplines abordées (peinture, gravure, dessin) procèdent d’une suite d’engendrements. Chez Zitzwitz les spray paintings semblent appartenir à une séquence amenée à se clore, plutôt de l’ordre de la déclinaison appelant d’autres séquences sur le mode de la variation musicale. Il n’en reste pas moins que chacune des démarches produit, à trois décennies d’écart, une interférence d’une curieuse a-temporalité dans les possibles de la création. F.B.

Thomas Zitzwitz est représenté en France par la Galerie Richard - Paris 74 rue de Turenne /3 impasse Saint-Claude, 75003 Paris

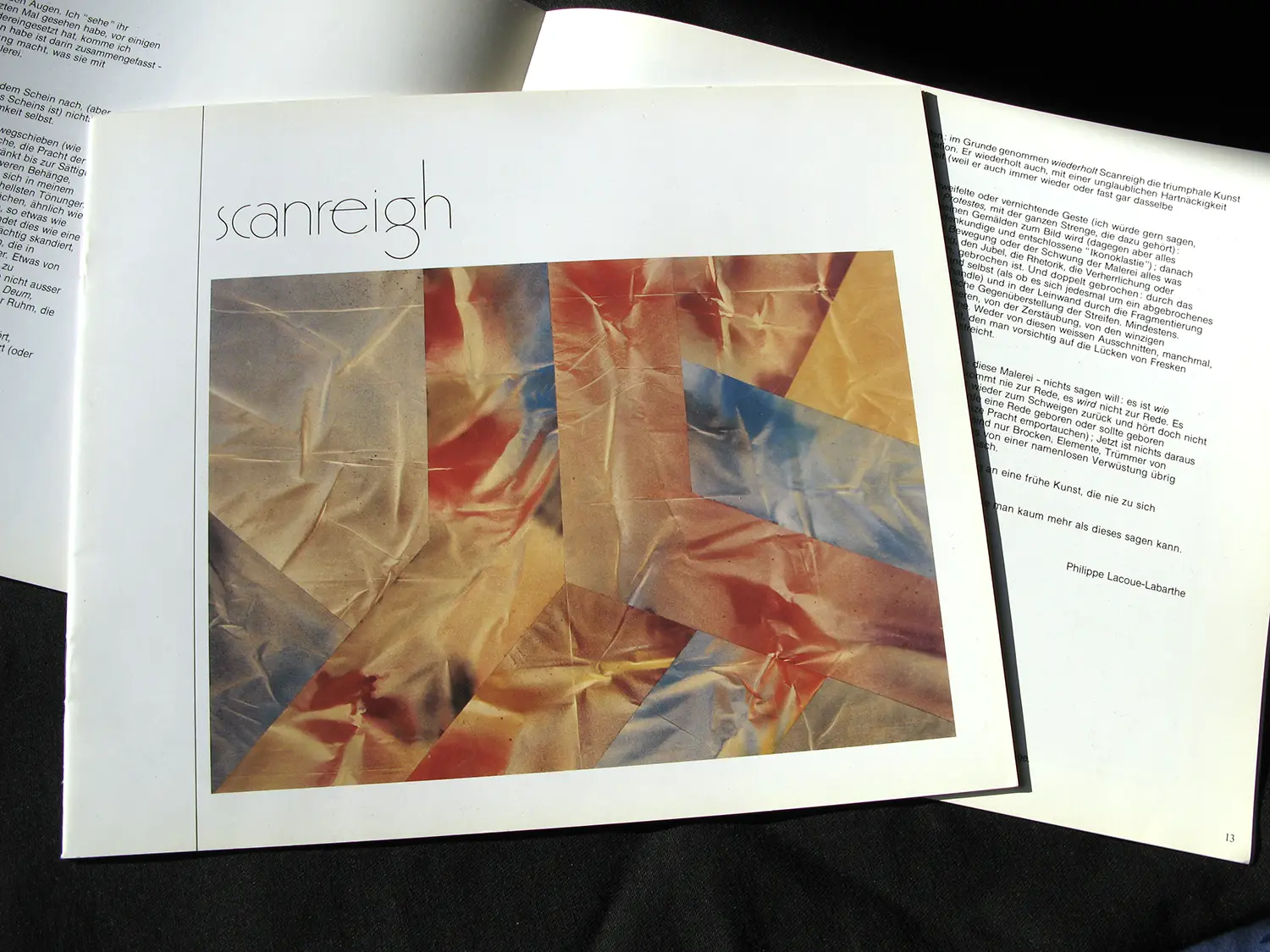

Catalogue d'exposition, galerie Dominique Marchés, Châteauroux, déc. 1980 - 15 janv. 1981

Texte de Philippe Lacoue-Labarthe

(français, anglais, allemand)

21 x 25 cm, 22 pages, 9 reproductions

[1980 001]