Avant-guerre, sur l'art, etc – Le début

Peut-on dire que la création de la revue Avant guerre, sur l’art etc. est le point de départ de toute l’aventure éditoriale de Scanreigh ? Oui et non.

Oui, parce que chacun des protagonistes qui à Strasbourg a œuvré à son existence à partir de 1977/78 avait sa propre motivation. Pour ma part, j’ai vécu toute mon enfance et mon adolescence dans les journaux et les magazines grâce au commerce de mes parents et passer de l’autre côté me semblait familier et logique. Scanreigh était a l’affût de tout ce que était rare et en pointe dans la presse artistique et souhaitait qu’on écrive sur sa peinture, quant à nos amis universitaires, ils étaient tous biberonnés aux revues en sciences humaines, particulièrement florissantes dans les années 70.

Non, parce que Scanreigh s’est vite senti en porte-à-faux dans son statut d’artiste-éditeur, d’autant plus qu'artistiquement il se questionnait et qu’il allait bientôt en dérouter plus d’un en changeant de style, sans compter qu’il avait pour lui-même une autre idée de l’édition (encore dans l’œuf à l’époque).

En 2017, dans une postface à la réédition par L’Echoppe d’un article d’André Chastel paru dans le N°2 d’Avant guerre, Didier Semin qui fut un des co-fondateurs de la revue en a très bien raconté la création. Nous étions cinq à lancer le projet à Strasbourg, soutenus par un petit réseau efficace de jeunes et moins jeunes universitaires. Scanreigh très excité par l’idée de créer une revue, et porté par les sympathisants du projet, a commencé par vendre des tableaux pour le financer. Depuis une exposition en 1973 à la librairie-galerie, Les Idées et les Arts, il était un peu connu du milieu « intello ». Mais rien n’aurait été possible sans l’action de Didier Semin et de Marie-Laure Monfort tout juste sortis de leur études universitaires et surtout sans Christian Bernard, intellectuel « influenceur » avant l’heure, et jouissant d’un bon carnet d’adresses. Les fonds réunis, la rédaction collégiale réussit à construire un sommaire et à anticiper sur le deuxième. La phase de réalisation de la revue est tombée en plein essaimage de toute l’équipe vers la région Rhône-Alpes. Scanreigh et moi vers Saint-Etienne à l’été 1978 où Scanreigh avait obtenu par concours un poste à l’école de Beaux Arts, puis Didier Semin, aspirant conservateur, que nous avons hébergé pour un stage auprès de Bernard Ceysson au Musée d’Art et d’Industrie et Marie-Laure Monfort jeune professeure de Lettres mutée dans la région. Quant à Christian Bernard, resté à Strasbourg pendant le lancement des deux premiers numéros, je l’ai retrouvé fraîchement nommé Conseiller pour les arts plastiques à la Direction régionale des affaires culturelles en 1983 alors que j’assistais la jeune conservatrice Anne Dary dans le lancement du FRAC Rhône Alpes et que nous venions de nous installer à Lyon.

Le titre de la revue est né d’un ressenti collectif quelque peu enchevêtré, voulant jouer ironiquement sur la consonance du terme avant-garde, relativement démonétisé, et remettre l’art dans un contexte non artistique, nous les enfants de l’après-guerre, craignant soudain que l'épilogue d'une guerre vire au prélude d'une nouvelle devant l’invasion chinoise fratricide de 1979 en territoire vietnamien — conflit de basse intensité au regard de la situation d'aujourd'hui !

Pour l’appendice du titre « sur l’art, etc » nous l'avons emprunté à l’insolent « et cætera» de la Marseillaise reggae de Serge Gainsbourg.

Nous voulions une revue qui fasse « news » comme les hebdomadaires politiques, d'un genre plus tout-terrain que la jeune revue Art Press. Les Chroniques de l’art vivant appartenaient au passé, Beaux-Arts magazine n’était pas né et nous pensions non sans raison qu’il y avait un no man’s land à occuper.

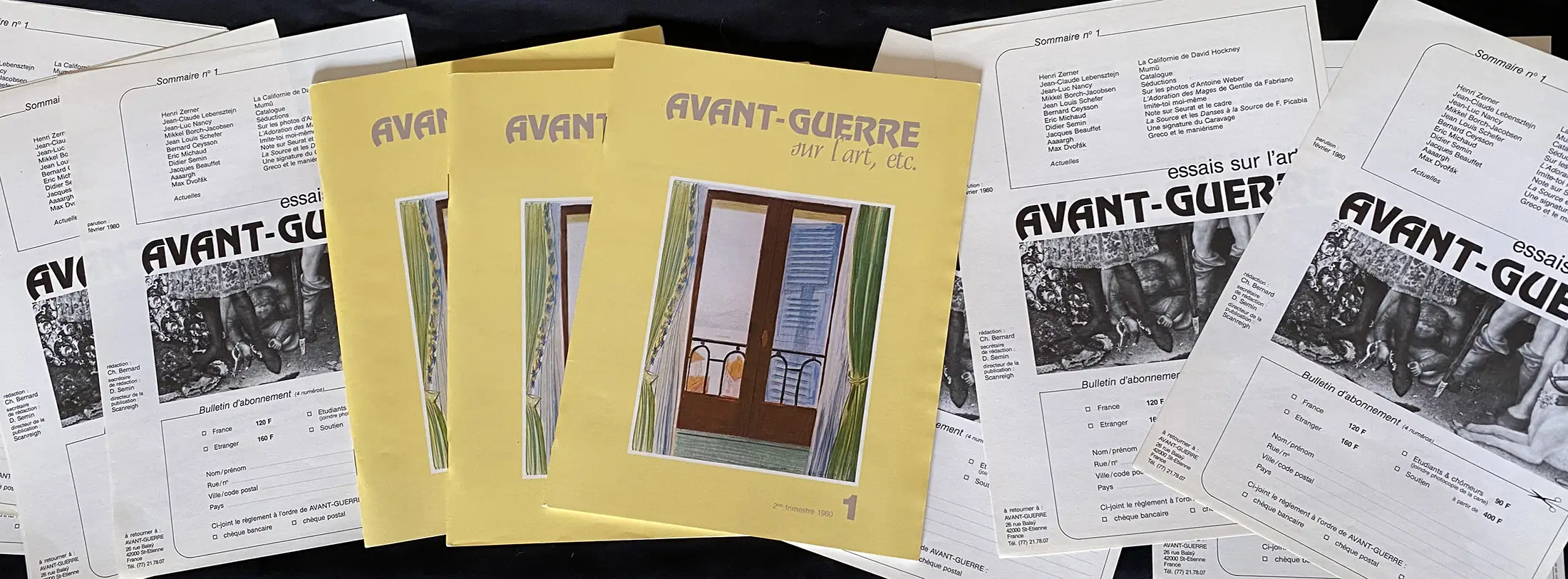

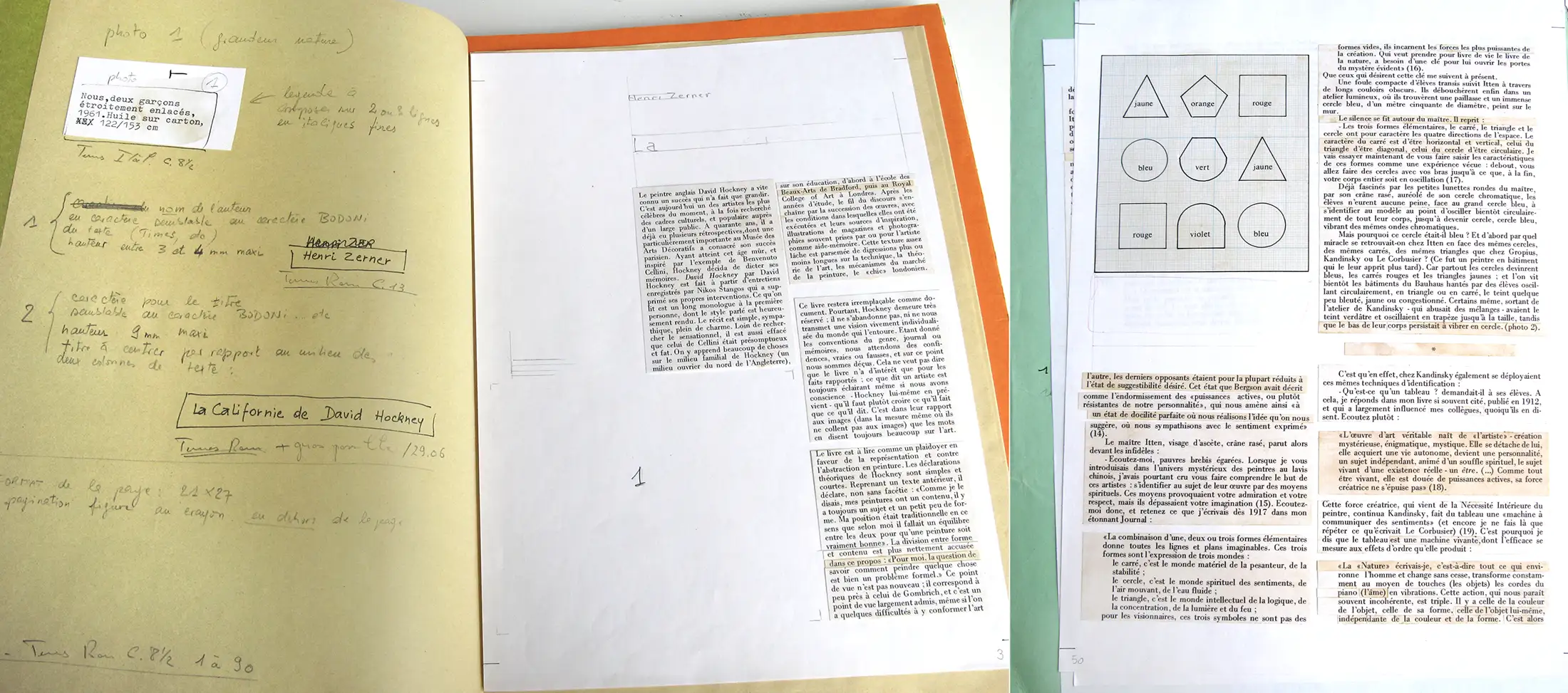

La maquette de la revue devait se faire à Paris sur une Composphere, procédé de composition typo semi-professionnel sur papier (et non sur bromure comme chez les imprimeurs). Des complications et des contretemps à répétition ont fait que j’ai hérité en catastrophe de la maquette n’ayant pour seule expérience que les exercices de graphisme au Letraset de mon année de Beaux-arts à Nancy et les conseils des collègues de Scanreigh aux Beaux-Arts de Saint-Etienne. Je me souviens avoir choisi la police du titre de manière désinvolte parce qu’elle s’appelait « Revue ». Je l’ai un peu regretté quand j’ai vu une enseigne de boucher l’arborer et puis d’autres exemples du même acabit. Les corrections des textes ont été homériques : nous envoyions des lignes de texte à refaire à Paris sans nous méfier de l’effet grossissant de la photocopieuse. Les lignes que nous réceptionnions fidèles à nos photocopies étaient trop longues, il fallait resserrer les espaces entre les mots au scalpel pour les positionner correctement dans les colonnes de texte de la maquette. Préhistoire, préhistoire ! plus rien à voir avec aujourd’hui. Bref, le premier numéro est paru en 1980 avec David Hockney (d'actualité plus que jamais !) en couverture et au sommaire :

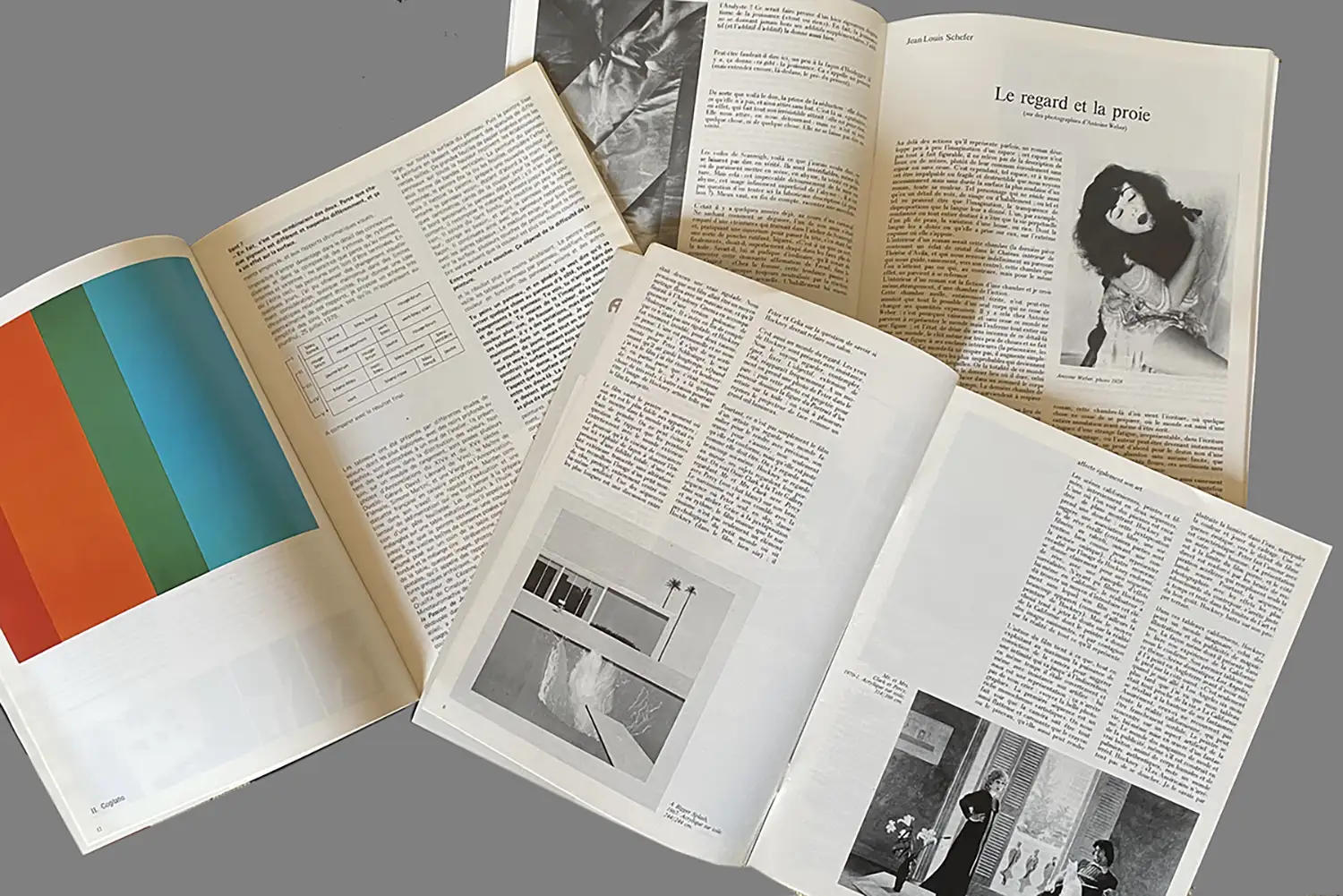

Henri Zerner, La Californie de David Hockney ; Jean-Claude Lebenszetjn, Mumû [sur Brice Marden]; Jean-Luc Nancy, Catalogue [sur François Martin] ; Mikkel Borch-Jacobsen, Séductions [sur Scanreigh] ; Jean Louis Schefer, Le Regard et la proie [sur des photos d'Antoine Weber ; Eric Michaud, ) Imite-toi moi-même [sur le Bauhaus] ; Didier Semin, Note sur Seurat et le cadre ; Aaaargh (alias Didier Semin), Une signature du Caravage ; Max Dvorák, Greco et le maniérisme (traduit par Bertrand Badiou)

Suite et fin dans un article suivant…